ここから本文です。

―札幌に咲いた、遊女たちの物語―

民衆史研究家 石川 圭子

札幌祭の手古舞一行 / 撮影 武林盛一

札幌祭の手古舞一行 / 撮影 武林盛一

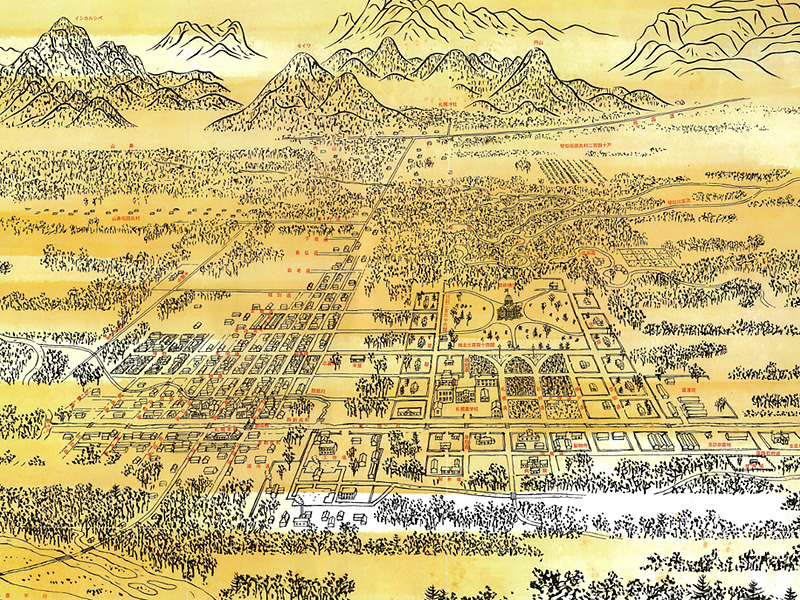

北海道大学付属図書館 所蔵 明治10年代 (1877年代)

札幌の薄野といえば、いまや北日本屈指の歓楽街であるが、その原点は明治初期に官主導で開かれた遊郭にある。開拓使本府が設置されて札幌の都市形成が始まったばかりの頃に、江戸東京まで名を響かせた二人の遊女がいた。その名は「台鍋」と「雨風」。いずれも、容姿の美しさで名を馳せたわけではなく、その真逆だった。

台鍋は、富山から石狩へ薬売りに来ていた越中屋の中川良助が抱えていた女郎である。

明治二年、札幌に新都が築かれると聞いた良助は、いち早く創成川沿いに料理屋兼女郎屋を開業し、「大山、金竜、御肴いろいろ、御用女あり」と書いた木札を掲げた。そこに、おイシこと「台鍋」もいた。

名のある遊女ではあったが、その容姿は見るものがたじろぐような面差しに加え、片耳が欠けていたという。漁師たちはその姿を、荒物を煮る“アラ鍋”になぞらえ、「台鍋」と呼んだ。

開拓使はその後、七軒ほどの女郎屋を薄野に集めて薄野遊郭とした。背丈ほどの茅の茂みに建つあばら家には、南部や津軽の言葉を話す女たちが集った。火鉢を囲んで雑魚寝をする彼女らの相手は、大名でも豪商でもなく、開拓の現場で働く土方や人夫たち。漁師町から来た彼女らの白い肌に染み込んだ魚の匂いも、いつしか土の香りにかき消されたという。

囃子歌が親しまれたのも、江差追分や木遣節などの労働歌が根付く土地柄故だろう。

やがて「薄野遊郭に名妓あり」との噂が東京まで届き、出張で訪れた官吏のなかには「ぜひ一目」と願う者も現れた。しかし越中屋は「とても人様にお見せするような代物ではない」と断った。“見せぬ”と言われれば、なお見たくなるのが人情というもの。ついに白粉を厚く塗った台鍋がぬっと座敷に顔を出すと、思わぬ方向で場が盛り上がったという。騒ぎを嫌った越中屋が台鍋に髪結いの亭主を持たせると、今度は「台鍋が油鍋になった」と囃される始末だった。

明治8年の札幌/1968年「北海道百年」北海道銀行カレンダーにて掲載

明治8年の札幌/1968年「北海道百年」北海道銀行カレンダーにて掲載

一方の「双花」は、北海楼の雨風である。芸に長け、座を盛り上げる巧者であったが、顔立ちは風雨に晒されたような醜女だったという。

けれど、語っては花咲き、聞いては情を誘い、夜には男心を捉えて離さぬ妙技を備えていた。常に旦那衆に恵まれ、ある鍛冶屋の妾となったのを機に、狸小路に新設された長屋を借りて「安津満屋」という曖昧屋を開いた。

近所の娘たちに芸を教えていたとも伝えられ、「遊女」の枠を超えて、新たな生き方を模索していたのかもしれない。

多くの遊女が名もなく、朝露のごとく短い命を終えたこの時代にあって、二人の名が今に残ったのは、彼女たちが“男たちの慰み”以上の何かを宿していたからであろう。

白粉の奥に沈黙を湛え、語らぬ顔がある。

たとえ醜の花であっても、咲く場所があれば、かすかに香るのだ。

人知れず咲き、香りを残した二人の遊女、台鍋と雨風。

彼女たちの物語を、たとえば能の舞にのせて甦らせてみてはどうだろう。

“薄野双花”として、幽玄の光のなかに浮かび上がる姿を。

トップページ「コラム」